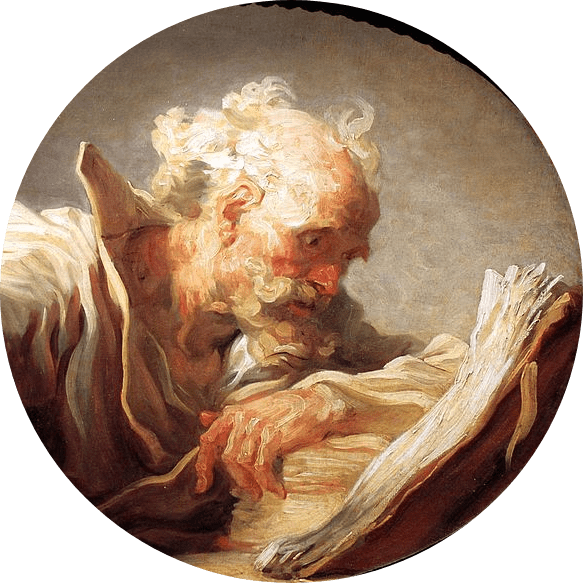

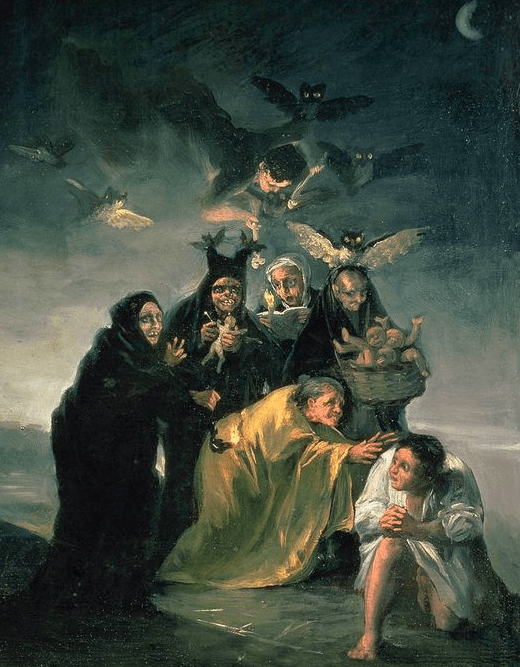

La riche philosophie d’Épicure ne peut se résumer à ses maximes, rapportées par Diogène Laërce. Elles sont cependant une introduction à ce qui nous reste de son œuvre, qui nous incite à pratiquer la philosophie comme un remède contre ce qui accable l’humanité, en particulier la peur de la mort. « Le charme de cette doctrine (qui) égalait la douceur des sirènes » en appelle à la fois à la raison, à la connaissance des lois naturelles ou physique, et à une éthique de vie fondée non pas tant sur le plaisir effréné, comme on l’a cru dès l’Antiquité, mais sur une forme d’ascèse. Épicure nous enjoint d’accepter le plaisir quand il se présente, de nous contenter de peu, de vivre entourés d’amis, d’éviter les excès et les injustices, de « cultiver notre jardin », et de ne pas craindre la mort. Et maintenant, une petite dose du pharmakon épicurien sous forme de florilège !

La mort n’est rien pour nous. Car ce qui est en dissolution est privé de sentiment, et un corps privé de sentiment n’a plus rien qui nous concerne.

Le comble du plaisir est l’absence de la douleur. Ce but une fois atteint, tout le temps que le plaisir subsiste il n’y a pour nous ni souffrance ni tristesse.

Le bonheur de la vie est inséparable de la prudence, de l’honnêteté et de la justice ; d’un autre côté, ces vertus elles-mêmes sont inséparables du bonheur. Quiconque ne possède ni la prudence, ni l’honnêteté, ni la justice, ne vit point heureux.